香典を送るときの手紙の書き方|郵送でも失礼にならない書き方と例文

香典を郵送するのは失礼?

郵送でもマナーを守れば失礼にはなりません。

近年、通夜や葬儀の場に参列できず、香典を郵送で届ける人は増えています。

背景には、新型コロナウイルスの影響で式の規模が縮小されたことや、遠方在住・仕事の都合など、さまざまな事情があります。

現金書留を使って香典を送ることは、失礼にはあたりません。

むしろ、今では弔電と同じように、故人やご遺族への哀悼の意を表す手段として広く受け入れられています。

ただし、香典だけを送るのではなく、手紙を添えることでより丁寧な気持ちが伝わります。

ここでは、郵送でも失礼にならない手紙の書き方や文例、伝統的なマナー、現代のスタイルをあわせてご紹介します。

手紙の基本マナー|香典に添える文書の書き方

落ち着いた印象の便箋と封筒を選ぶ

便箋は無地や控えめな模様のものがふさわしく、色は白または淡い色が望ましいです。華やかな柄や派手な色彩は弔事にふさわしくありません。

筆記具は薄墨または落ち着いた色のインクを

正式には薄墨を用いるのが礼儀とされていますが、用意が難しい場合は黒やグレーのペンでも問題はありません。

大切なのは、丁寧に、心を込めて書くことにあります。

使えない表現

忌み言葉

重ね言葉:「重ね重ね」「ますます」「返すがえす」「たびたび」「しばしば」「いよいよ」「くれぐれも」

直接的な表現:「死」「急逝」「去る」「生きる」「存命中」

繰り返されることを連想させる言葉:「再び」「追って」「続けて」「引き続き」「また」「次に」 等

慶び言葉(よろこびことば)

喜びやお祝いを連想させる言葉も控えます。

遺族の気持ちに寄り添い、落ち着いた言葉で哀悼の意を伝える。

縦書きが基本、横書きは例外的に可

香典に添える手紙は縦書きが一般的であり、より丁寧で格式のある印象を与えます。

横書きはカジュアルでくだけた印象を与えやすいため避けるのが望ましいです。

特に目上の方や形式を重視する相手には縦書きを選ぶのが正解です。

横書きは、ごく近しい間柄の方や英語で書くときのみにするのが無難です。

手紙の構成と文章の書き方

頭語や時候のあいさつは省略し、すぐにお悔やみの言葉から始めます。

句読点は本来使わないのが作法とされていますが、読みやすさを重視する場合は使用しても問題ありません。

訃報に触れた際の動揺や深い悲しみの気持ちを始めに書き、あわせてご遺族へのお悔やみと励ましの言葉を続けます。

次に葬儀に参列できなかったことへのお詫びを添えます。

どれほど親しい関係であっても、言葉遣いは丁寧な表現を用いるのが礼儀です。

さらに、お悔やみの気持ちに関係のない内容や追伸を加えることは、弔意を示す場にふさわしくないため控えます

相手や関係性別|香典に添える手紙の文例

香典を郵送する際に添える手紙は、相手との関係性によって、適切な表現や言葉遣いが異なります。

弔問に伺えなかった理由については、あまり詳細に述べる必要はありません。

たとえば、遠方に住んでいる場合には「遠方につき」「遠方のためかなわず」などの表現を用いるとよいでしょう。

結婚式やよこび事と重なってしまった場合には、「やむをえない事情により」などとやわらかく表現し、控えめに触れるのがマナーです。

以下に、相手別の文例を紹介します。

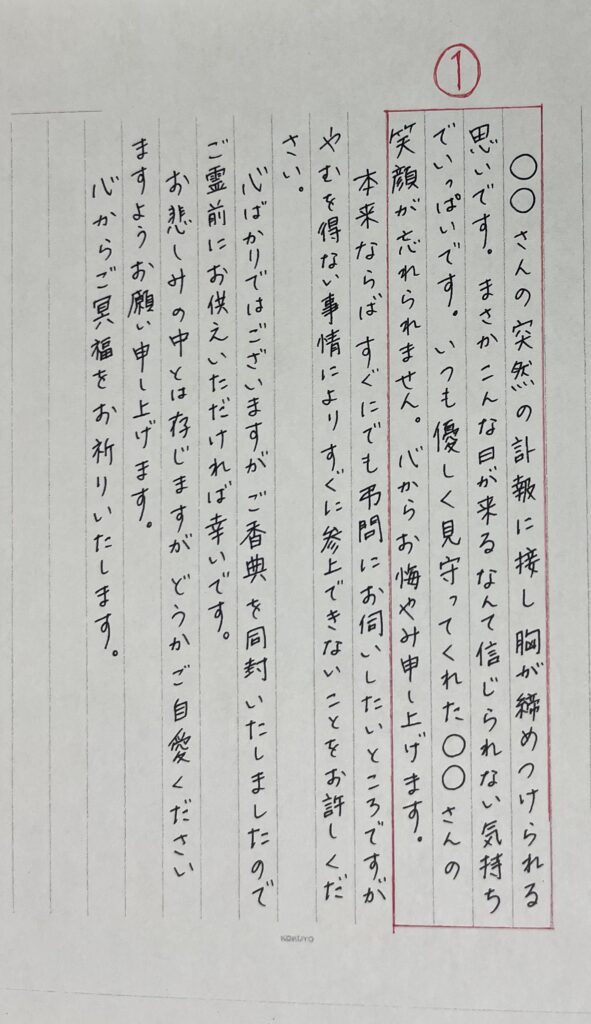

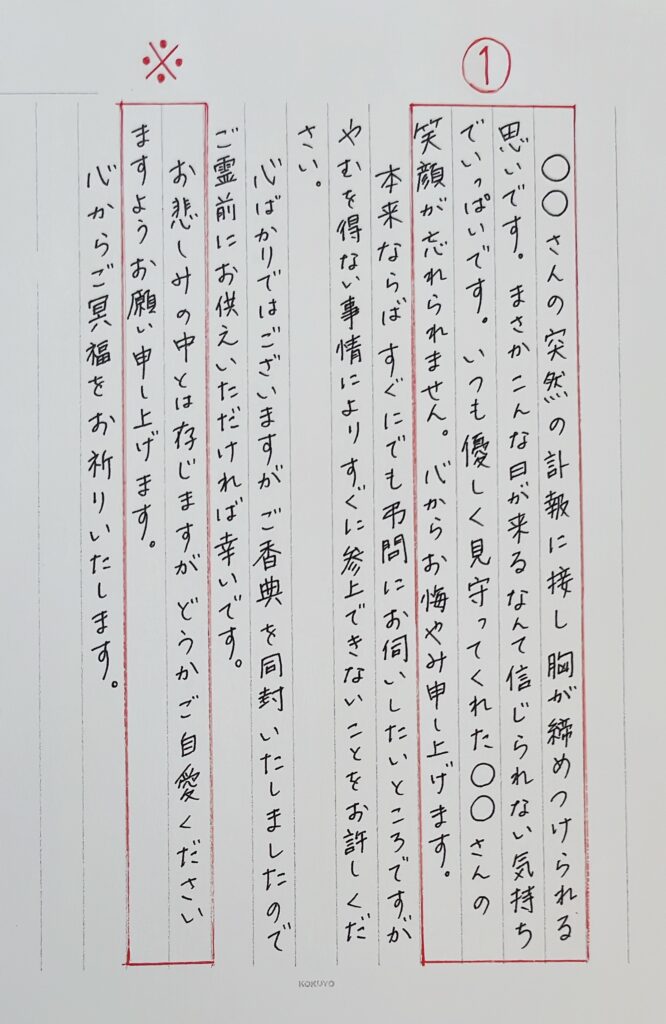

お悔みの手紙を、①~④のパートに分けて構成しました。

それぞれのパートを順番に組み合わせていくことで、一通の手紙として自然に仕上がるようになっています。

同じ意味の言葉や似た表現が重ならないように工夫してご活用ください。

訃報に接した驚き悲しみ、遺族を慰め励ます言葉(①の部分)

親戚・家族への文例

友人・知人への文例

仕事関係(上司・部下・取引先)への文例

親戚・家族への文例

〇〇様のご逝去の報に触れ、あまりにも突然のことに驚いております。皆様のご心痛はいかばかりかと拝察いたします。

深い悲しみの中にいらっしゃることと存じますが、どうかご自身のお身体を大切にお過ごしください。

この度は、〇〇様のご訃報に接し、深い悲しみに暮れております。お会いするたびに温かい言葉をかけてくださった〇〇様がもういらっしゃらないと思うと、胸が張り裂けそうです。

ご家族におかれましては、ご心痛の中とは存じますが、どうかお身体をお大事になさってください。

〇〇様との楽しかった思い出が次々と蘇り、涙が止まりません。いつも私たち家族を温かく包んでくださった〇〇様。そのやさしさを思い返すたびに、深い感謝とともに惜別の思いが募ります。

ご家族の皆様が心安らかに過ごせる日が、一日も早く訪れますことを心よりお祈り申し上げます。

まさか〇〇さんが旅立たれたなんて、まだ信じられない気持ちでいっぱいです。もっとたくさんお話したかったと後悔の念に駆られます。

いまはまだお気持ちが落ち着かないことと拝察いたしますが、どうか無理をなさらず、ご自身の心と体を休めることを優先なさってください。

〇〇様のご逝去の報に接し、胸が張り裂けそうな思いです。いつも明るく、家族のムードメーカーだった〇〇様。残された皆様の悲しみはいかばかりかとお察しいたします。

さぞかしお力落としのことと存じますが、少しずつ日常を取り戻されますよう心からお祈り申し上げます。

ご訃報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。私も〇〇様との思い出を振り返り、寂しさが募るばかりです。

ご家族の皆様のご心労、お察しいたします。お疲れが出ませんよう、お身体をご慈愛くださいませ。

〇〇様が安らかに眠られますよう、心よりお祈り申し上げます。

突然のことで、ご家族の皆様のお心を案じております。どうか一日も早く心身ともに穏やかな日々を取り戻されますことを祈っております。

〇〇様には本当にお世話になりました。たくさんのことを教えていただき、感謝しかありません。残されたご家族の皆様がどれほどお辛いかと思うと、胸が痛みます。

かけがえのない方を失われ、さぞお辛いことと存じますが、日常が戻る日が来ることを願っております。

〇〇様のご永眠を悼み、心よりご冥福をお祈り申し上げます。〇〇様の温かい人柄は、これからも私たちの心に生き続けることでしょう。

ご家族の皆様が、故人のお優しい面影を胸に、前を向いて歩まれますよう、陰ながらお祈りいたします。

友人・知人への文例

〇〇さんの突然の訃報に接し驚きを隠せません。共通の友人も皆、深い悲しみに包まれています。〇〇さんとの思い出を胸に、安らかなご永眠を心よりお祈りいたします。

〇〇さんがお亡くなりになったと聞き、いまだに信じられない気持ちです。数々の思い出が走馬灯のように駆け巡ります。ご家族の皆様の悲しみはいかばかりかと存じます。

まだまだおつらい日が続くかと存じますが、どうかご自愛ください。

この度は、〇〇さんのご訃報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。もっと一緒にやりたいことがあったのに、本当に残念でなりません。〇〇さんには、公私にわたり大変お世話になり、心から感謝しています。

〇〇さんの突然の訃報に茫然としております。こんなにも早く旅立ってしまうなんて、受け止めきれません。ご家族の皆様のご心労、いかばかりかと存じます。お気持ちが落ち着かれるまで、どうかご無理のないよう心からお祈りしております。

ご逝去の報に接し、深く悲しんでおります。あの元気だった〇〇さんが、もういないなんて信じられない気持ちでいっぱいです。心からお悔やみ申し上げます。

〇〇さんがお亡くなりになったと聞き、本当に胸が締め付けられます。最後に会った時の〇〇さんの笑顔が忘れられません。

突然のことで、お心の動揺も大きいかと存じますが、ご家族の皆様が故人の思い出とともに、少しずつ日常を取り戻されますよう心からお祈り申し上げます。

〇〇さんには、本当に多くのことを教えていただきました。感謝の気持ちでいっぱいです。

突然のことで、大きなご喪失の中におられることと拝察いたしますが、ご家族の皆様が心静かに過ごされる日が来ることを切に願っております。

心よりお悔やみ申し上げます。〇〇さんが旅立たれたなんて、信じられません。

〇〇さんの安らかな旅立ちをお祈りするとともに、ご家族の皆様が心安らかに過ごせる日が、一日も早く訪れますことを心よりお祈り申し上げます。

〇〇さんの訃報に接し、大変胸を痛めております。いつも周りを明るくしてくれた〇〇さん。その存在の大きさを改めて感じています。皆様のご心痛をお察し申し上げます。どうか一日も早く心身ともに穏やかな日々を取り戻されますことを心よりお祈りいたします。

〇〇さんのご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。ご生前の明るい笑顔が目に焼き付いて離れません。ご家族の皆様の深い悲しみ、お察しいたします。

ご心労も多いかと存じますが、どうかご自愛のほどお祈り申し上げます。

仕事関係(上司・部下・取引先)への文例

〇〇様のご逝去の報に接しただただ驚いております。ご生前の多大なるご功績と、私どもにご指導いただいた数々のご恩を忘れません。心よりお悔やみ申し上げます。

この度は、〇〇様のご訃報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。あまりにも突然のことで、未だに信じられません。安らかなご永眠を心よりお祈りいたします。

〇〇様がお亡くなりになったと伺い、大変驚いております。ご遺族の皆様のご心痛はいかばかりかと拝察いたします。〇〇様には、大変お世話になり、感謝しかございません。どうか、今はご無理なさらず、ご自愛ください。

ご逝去の報に接し、誠に残念でなりません。〇〇様のご功績は計り知れません。

心よりご冥福をお祈り申し上げるとともに、ご遺族の皆様がこの悲しみを乗り越えられるよう願っております。

〇〇様には生前、公私にわたり大変お世話になりました。その温かいお人柄と的確なご指導に深く感謝しております。

心より哀悼の意を表します。

謹んでお悔やみ申し上げます。〇〇様のご逝去は、私どもにとりましても大きな悲しみでございます。

〇〇様のご功績を偲び、ご冥福を心よりお祈りいたします。

ご訃報に接し、深い悲しみに包まれております。〇〇様には、いつも温かいお心遣いをいただきました。ご家族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます。

〇〇様のご逝去を悼み、衷心よりお悔やみ申し上げます。心よりご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様が安らかに過ごせますよう願っております。

突然の訃報に接し、大変驚いております。〇〇様のご遺徳は、これからも私たちの中に深く刻まれることでしょう。心よりご冥福をお祈りいたします。

〇〇様のご逝去の報に接し、心よりお悔やみ申し上げますとともに、ご遺族の皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

大変な時と存じますが、どうぞご無理のないようにお過ごしください。

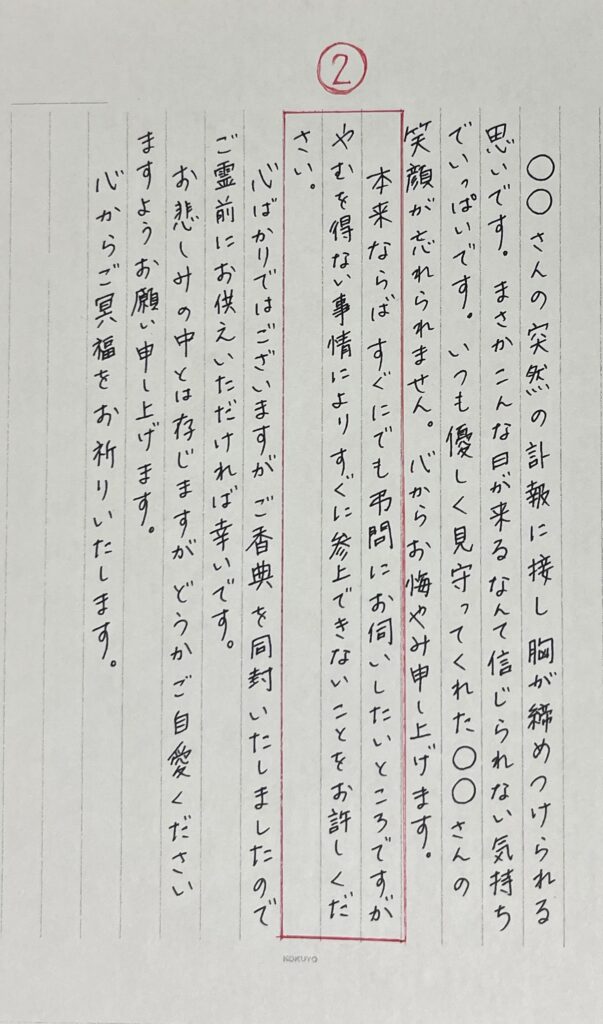

弔問へ伺えなかったことへのお詫び(②の部分)

遠方のため、すぐにはお伺いできず、大変申し訳ございません。

本来であれば、すぐにでも駆けつけるべきところ、やむを得ない事情により参列かなわず、残念でなりません。

大変恐縮ではございますが、遠方ゆえ、ご葬儀に参列することがかなわず申し訳ございません。失礼をお詫び申し上げますとともに、ご容赦いただければと存じます。

やむを得ない事情により、ご葬儀への参列が叶いませんでしたこと、深くお詫び申し上げます。

本来であれば、直接お悔やみを申し上げるべきところではございますが、遠方ままならず、まずは書中をもちましてお悔やみ申し上げます。

直接お目にかかってお悔やみをお伝えすべきところ、お伺いできず、大変心苦しく存じます。

どうしても都合がつかず、お伺いすることができませんでした。ご焼香にあがれず、誠に申し訳なく存じます。心よりお詫び申し上げます。

事情によりご弔問が叶わず、心苦しく存じますが、まずは書中をもちまして哀悼の意を表します。

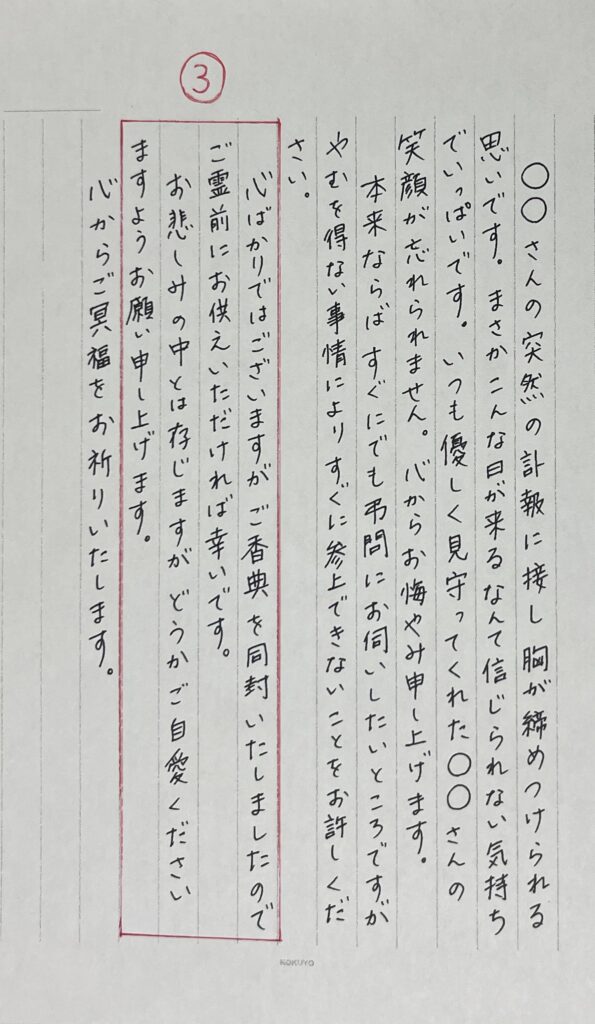

香典を送ることに関する言葉(③の部分)

心ばかりではございますが、同封の香典をお納めいただけますと幸いに存じます。

心ばかりの香典ではございますが、ご霊前にお供えいただければと存じます。

ささやかではございますが、香典を同封いたしましたので、ご霊前にお供えいただければと存じます。

心よりの哀悼の意を込め、香典をお送り申し上げます。ご霊前にお供えくださいますようお願い申し上げます。

突然のことで、まずは書面にてお悔やみ申し上げ、ご香典をお送りいたしました。

大変恐縮ではございますが、お香典を同封いたしました。

略儀ながら、書中にてご香典をお送りいたしました。

心ばかりのものを同封いたしましたので、お納めいただければ幸いです。

締めくくりのことば(④の部分)

心よりご冥福をお祈り申し上げます。

心からのお悔やみを申し上げます。

謹んで哀悼の意を表します。

ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。

安らかなご永眠をお祈りいたします。

ご家族の皆様に平穏な日々が訪れますようお祈り申し上げます。

皆様が心穏やかに過ごされますよう、心よりお祈り申し上げます。

故人のご冥福を心よりお祈り申し上げるとともに、ご遺族の皆様のご平安を心よりお祈りいたします。

※遺族を慰め励ます言葉(※の部分)

見本のようにご遺族を慰め励ます言葉を①に入れず、③と④の間に入れるパターンです。

深い悲しみの中にいらっしゃることと存じますが、どうかご自身のお身体を大切にお過ごしください。

ご家族におかれましては、ご心痛の中とは存じますが、どうかお身体をお大事になさってください。

ご家族の皆様が心安らかに過ごせる日が、一日も早く訪れますことを心よりお祈り申し上げます。

さぞかしお力落としのことと存じますが、少しずつ日常を取り戻されますよう心からお祈り申し上げます。

どうか一日も早く心身ともに穏やかな日々を取り戻されますことを祈っております。

かけがえのない方を失われ、さぞお辛いことと存じますが、日常が戻る日が来ることを願っております。

ご家族の皆様が、故人のお優しい面影を胸に、前を向いて歩まれますよう、陰ながらお祈りいたします。

ご家族の皆様のご心労、いかばかりかと存じます。お気持ちが落ち着かれるまで、どうかご無理のないよう心からお祈りしております。

突然のことで、お心の動揺も大きいかと存じますが、ご家族の皆様が故人の思い出とともに、少しずつ日常を取り戻されますよう心からお祈り申し上げます。

突然のことで、大きなご喪失の中におられることと拝察いたしますが、ご家族の皆様が心静かに過ごされる日が来ることを切に願っております。

〇〇さんの安らかな旅立ちをお祈りするとともに、ご家族の皆様が心安らかに過ごせる日が、一日も早く訪れますことを心よりお祈り申し上げます。

ご家族の皆様の深い悲しみ、お察しいたします。ご心労も多いかと存じますが、どうかご自愛のほどお祈り申し上げます。

心よりご冥福をお祈り申し上げるとともに、ご遺族の皆様がこの悲しみを乗り越えられるよう願っております。

相手に対する尊称と自分に対する謙称の使い分け

| 対象 | 相手に対する尊称(例) | 自分に対する謙称(例) |

| 本人 | あなた様/貴殿/貴兄 | 私/小生/小職 |

| 家族 | ご家族様/皆様/ご家族の皆様 | 家族/家中/私ども一同 |

| 夫 | ご主人/ご夫君 | 夫/主人/連れ合い |

| 妻 | 奥様/ご令室/令夫人 | 妻/家内/女房/連れ合い |

| 父親 | お父様/ご尊父/ご賢父 | 父/父親/老父/実父/義父 |

| 母親 | お母様/ご母堂/ご賢母 | 母/母親/老母/実母/義母 |

| 息子 | ご子息/ご令息 | 息子/せがれ/愚息 |

| 娘 | ご令嬢/ご息女 | 娘/拙女 |

- 相手には「ご」「お」や「様」などをつけて敬意を表します。

- 自分や自分の家族については「愚」「拙」などを用いてへりくだります

香典を郵送するときの注意点とマナー

現金書留の正しい使い方

現金を郵送する場合は、必ず郵便局の「現金書留」を利用します。

法律により、普通郵便や宅配便で現金を送ることは認められておらず、現金書留以外の手段は使用できません。

香典として包む現金は、不祝儀袋(香典袋)に入れ、その香典袋を現金書留専用封筒に収めます。

現金を直接現金書留封筒に入れることは、マナー違反とされているため避けましょう。

なお、現金書留封筒にはいくつかサイズがあります。不祝儀袋が折れずに入る大きさを選ぶことが大切です。

手続きは郵便局の窓口でのみ受け付けています。ポストへの投函やコンビニからの集荷はできないため、時間に余裕を持って郵便局に出向くようにしましょう。

香典袋と手紙の正しい入れ方

香典に使用する現金は、新札ではなく一度折り目をつけたものを用意します。

香典袋に中袋がある場合は、金額と氏名を中袋に記入し、中袋がない場合は香典袋の裏面に記載します。

香典袋には、お悔やみの気持ちや参列できなかったことへのお詫びを綴った手紙を添えます。

便箋は白無地・縦書きのものを選び、一重の白封筒に入れるのが正式なマナーです。

このような細かな気遣いが、ご遺族への配慮となります。

封筒の宛名(送り先)

現金書留封筒の宛名は、故人のご遺族の自宅住所、あるいは葬儀会場・葬儀社の住所を確認し、正確に記載します。

通夜や葬儀の当日に香典を送る場合は、会場または葬儀社宛てに送ります。葬儀後に送る際は、ご遺族の自宅宛てに郵送するのが一般的です。

宛名に誤りがあると、郵送物が届かない・受け取ってもらえないなどのトラブルが生じる可能性があります。

相手の負担を軽減し、誠意が伝わるよう、送付先の確認は慎重に行いましょう。

香典袋の表書きの注意点

香典袋の表書きは、故人の宗教や宗派に合わせて適切な表現を選びます。

仏教では「御霊前」や「御仏前」、神道では「玉串料」、キリスト教では「お花料」など、宗教によって異なります。

また、香典袋の表面には贈り主の氏名を記し、裏面や中袋には住所と金額を明記します。読みやすい文字で丁寧に書くことが大切です。

送付のタイミング

香典はできるだけ早めに送付し、遅くとも葬儀後1か月以内には相手に届くように手配します。

理想的なタイミングは、葬儀当日または葬儀後1週間以内です。

よくある疑問と不安(Q&A形式)

Q1. 手紙は代筆しても問題ない?

手紙を自分で書くのが難しい場合、代筆はマナー違反ではありません。

体調不良や高齢で筆をとるのが困難なとき、あるいは手が不自由な事情がある際には、家族や親しい方が代筆しても構いません。

ただし、代筆した場合は差出人名のそばに「内」(家族が代筆した場合)や「代」(職場の上司など第三者が代筆した場合)と小さく添えることが礼儀です。

たとえば夫の代筆なら「内」とし、上司や部下の代筆の場合は「代」と明記します。こうすることで、誰が手紙を書いたかが相手に伝わり、誠実さが伝わります。

Q2. 香典を送るのが遅れた場合はどうすればいい?

香典の送付が葬儀後に遅れてしまった場合でも、決して失礼にはあたりません。

遅れたことに対して、添える手紙で丁寧にお詫びの気持ちを伝えましょう。

具体的には、「ご連絡が遅くなり申し訳ありません」や「ご訃報を後に知り、心ばかりの品をお送りいたします」などの文言を添えると、相手に配慮が伝わります。

一般的には葬儀から四十九日までに香典を送るのが理想ですが、それ以降でも事情を説明すれば問題ありません。

Q3. 宛名が喪主以外の場合、どう書くべき?

香典や同封の手紙の宛名が喪主でない場合には、実際に受け取る遺族の名前を宛先に記載します。

例えば、喪主が長男であっても、母親が香典を受け取る場合は「〇〇様(母親の名前)」と具体的に書くとよいでしょう。

表書きや手紙の内容は通常通りで差し支えありませんが、誰宛てかが明確になるよう、宛名ははっきりと記載することがポイントです。

Q4. 家族連名で送るときの書き方は?

家族連名で香典や手紙を送る際は、香典袋の表書きには代表者の名前(通常は世帯主)を中央に大きく書きます。

その左側に「他家族一同」や連名者の名前を小さく添えるのが一般的です。

手紙の場合は末尾に「家族一同」や「〇〇・〇〇(家族の名前)より」と記すと、連名であることがわかりやすくなります。

連名の人数が多い場合は「家族一同」とまとめて記しても問題ありません。

Q5. メールと併用する場合?

香典を郵送したことをメールで知らせるケースもありますが、メールはあくまで連絡手段のひとつとして使います。

心のこもったお悔やみや気遣いは、必ず同封の手紙で伝えるのがマナーです。

メール文例としては、

「このたびはご母堂様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。本日、心ばかりの香典を現金書留にてお送りいたしましたので、ご霊前にお供えいただければ幸いです。ご家族の皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。」といった丁寧な文章が適切です。

メールのみで済ませることは避け、手紙を同封して誠意を示しましょう。

おわりに。。

香典に添えるお手紙は、形式的な文章になりがちですが、何より大切なのは、故人を偲ぶ気持ちとご遺族への思いやりの言葉です。

気持ちを言葉にするのは簡単ではありませんが、故人との具体的な思い出に触れたり、ご遺族のご心労を気遣う一言を添えることで、手紙に温かさが加わります。

大切な方を亡くされたばかりのご遺族は、心身ともに大きな疲れを抱えておられることでしょう。

そんな中で、あなたの手紙が慰めとなり、ご遺族が一日も早く穏やかな日常を取り戻されることを、心よりお祈り申し上げます。

ありがとうございました。